公众募捐探索之中华儿慈会

——筹款突破5个亿 个人捐赠占55%

自2008年汶川地震救灾起,中国公民慈善热情成井喷式爆发。据《2008年度中国慈善捐助报告》统计,2008年中国大陆地区公民个人捐款达458亿元,占捐款总额的54%,完全改变了此前个人捐款不超过总额20%的格局。同时,随着2013年互联网募捐的发展,公民公益时代到来,个人小额捐赠发展迅猛。据《2013年度中国慈善捐助报告》统计,单笔千元以下的捐赠约58万笔,腾讯公益平台有116万用户参与捐赠,新浪微公益平台超过200万爱心网友有直接的微公益行为,支付宝E公益捐款人次更是超过一个亿。这些发生在公益领域的变化,说明我国并不缺乏热心公益的公众,问题在于如何成为一家可信赖的公益组织,赢得公众的参与和捐赠。

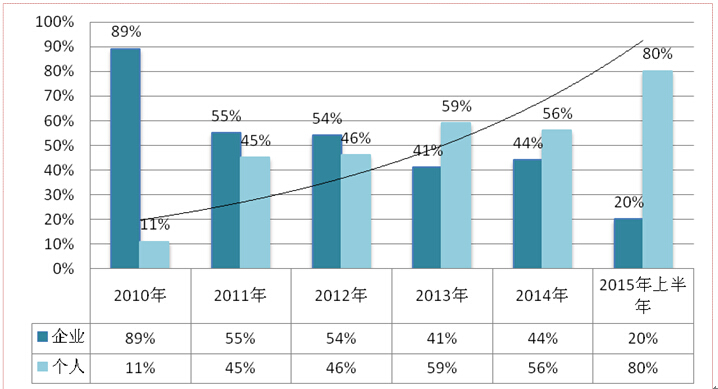

5个亿的募款额,同我国有二三十年成长史的全国性公募基金会相比,差距仍然明显,但对于处在发展初期的中华儿慈会来说却意义重大。来自189012人次和4205家企业的捐赠,和公众捐赠额超过募款总数半数的数字,使我们看到了公众对儿慈会工作的认可和支持,看到了对坚持走“民间性、资助型、合作办、全透明”道路,汇集民间力量开展慈善救助模式的肯定。

当然,我们也清楚地知道,中华儿慈会是一家年轻的基金会,在管理、项目设计等多方面仍有许多不足,这些是基金会努力的方向。

理念民间性

中华儿慈会是一家具有民间性质的全国性公募基金会。从成立时起,就提出要去行政化,没要国家的编制和资金,没有走体制内办基金会的道路,而是要坚持走民间性道路,注重采取民间的、公众的、小额的募款方式,开辟民间救助通道,寻求公众的广泛参与和支持,与民间公益组织、爱心企业与普通公众一起,开展慈善救助工作。并一直把“以慈为怀,从善如流,呵护未来,促进和谐”和“人人助我,我助人人”作为基金会的理念,作为开展救助工作的原则。

“我们国家和人民自古以来就有‘行善积德’的传统。一个人在社会中生存和发展,都接受过来自亲人、他人及社会的抚育、教养和帮助,我们回报的最好方法就是帮助别人,做慈善,为社会服务。因而,我们在做慈善的过程中,不断提倡‘人人助我,我助人人’的互助精神,就是希望人与人之间见难相救,有困相帮。”

在项目设计上,除设立7个自主项目外,中华儿慈会与爱心企业、民间公益组织共同建立18个合作项目,18个专项基金,从生存、医疗、成长、技能和心理五个方面帮助困境儿童。此外,中华儿慈会的童缘资助中心,先后资助了214家民间公益组织,帮助42家民间公益组织开展联合劝募,这一行动很好地促进了民间公益组织的积极性,为他们突破发展瓶颈提供了支持。这些都是基于我们民间性的理念提出的发展策略。

管理市场化

“可以说,中华儿慈会自成立起,就是在市场中发展的,没有国家的资金支持,所以从一开始就要做好,各方面经得起社会的考验,才能得到公众的认可。”中华儿慈会现任理事长王林说。“我们是做慈善工作的,我们要做一家可持续的基金会。正如企业要为客户提供优质的产品那样,我们要有完善的服务,要做好慈善项目,为捐赠人和被救助人做好服务。在管理、市场、传播、客服等多方面,我们都可以借鉴成熟企业的模式和经验,弥补我们工作中的不足。”

2014年3月,中华儿慈会邀请专业人士进行人力资源改革,引入企业市场化的管理方式。一年过去了,中华儿慈会的管理部门由原先的6个精简为3个,分别是综合管理总部、合作发展总部、项目管理总部。原来在基金会工作的老同志退出岗位,余下的20名管理人员中,80%是专业人员。

在管理上,我们提出“靠制度管人、靠流程管事、靠团队意识去拼搏、靠规范化去发展”的理念,提出“做一个学习型、创新型的基金会”的发展方向,在项目模式、传播方式、活动策划等各个方面勇于尝试。在人力资源方面,对职能部门和项目实行岗位责任制,规定了工作目标和任务,调动大家的积极性,追求有效公益。在项目上,梳理了工作流程,制定了执行手册,从立项到执行到反馈都有标准可依。同时,讲求效率,尽可能多地用有限的善款创造出更多的救助成果。

通过管理上的改革,基金会的发展可以说上了一个新台阶。2015年上半年,中华儿慈会募集善款突破7300万。“我们要理性地去看待基金会的发展,募集善款越多,我们的压力和责任也就越重,我们要花好这些钱。欲速则不达,我们基金会成立时间不长,在管理、项目设计等方面都还不够完善。要先通过完善改革,把基础打好。”王林理事长如是说。

项目接地气

“规范化的项目永远是筹资的第一生产力。”儿慈会的救助工作是按照“及时性、广泛性、群众性、有效性”进行的。儿慈会的项目比较接地气,针对性强,很多都是个案救助,而不是笼统的项目,都是直接面对受助人。

以9958救助中心为例:2011年,基金会开通400-006-9958儿童紧急救助热线,成立9958儿童大病紧急救助项目(后更名为“9958救助中心”),24小时接听求助热线,专门针对贫困大病儿童开展医疗救助。求助者通过热线、网络平台等方式联系到9958救助中心,中心会通过“快速核实、专业评估、及时拨款、跟进公示”的救助机制,迅速做出反应,为符合救助标准的患儿开通绿色医疗通道、募款通道等;对不符合救助条件的患儿提供咨询和分流服务。9958设立18个合作项目进行精细化救治,发展地方执行团队25家,合作医院近百家,还在全国开设了13个由专职人员负责的9958救助分中心,充分发挥资源信息整合平台和快速紧急救助机制的优势,努力补充政府慈善救助“摊子大、需求大、救急难”遇到的问题。成立四年来,9958接听9万余条求助电话,救助急难儿童4532名,涉及大病种类45个,覆盖地区达60个,深入触及国家级贫困县35个。

社区是最基层的单位,也是最接地气的单位。中华儿慈会希望更多地走进社区,倡导和推进儿童公益慈善活动,用儿童参与公益实践活动的理念和方法,推动家庭公益、学校公益和社会公益活动的开展。让普通公众了解公益、参与公益,努力创建人人公益的氛围。然而,进入社区是非常复杂的,基金会已经尝试开展社区义卖、开设公益二手店,但仍不成熟。

2014年,中华儿慈会童缘资助中心联合民间公益组织在社区、商场、学校举办了“童缘公益集市”、“童缘钢琴马拉松”、“童缘圆梦”、“童缘好孩子”等30余场儿童公益活动。活动吸引2万余名志愿者投入8万小时的志愿服务,受益儿童5万余名。爱心家园义工联项目自成立以来,号召和组织2万余名志愿者,开展了助学支教、义卖品制作、关爱孤儿等活动2000多场,奉献志愿服务时间20万余小时。

除此以外,像《读者》光明行动项目、西部儿童救助项目、微笑行动项目均是定期组织医疗专家团队到贫困县筛查,对符合条件的儿童进行救助。这些面对面的救助,促进了公众对儿慈会的了解,提升了公众对项目的信任。

渠道多元化

随着互联网技术的不断发展,腾讯、淘宝、支付宝、搜狐、新浪等纷纷开通网络募款平台,在捐赠人和慈善机构之间架起桥梁。互联网的便捷性、透明性激发了广大公众参与公益的热情。同时,随着众筹模式的兴起,不少专门服务于公益组织的众筹平台建立,如京东众筹、苏宁众筹、51give、易宝公益圈等,不断崛起,助力公益募款。中华儿慈会积极学习新技术,开拓新渠道,借力不断壮大的社会化媒体进行筹款。2015年上半年,中华儿慈会社会化媒体筹资占总筹资额的56%。

童缘资助中心于今年年初尝试大数据筹款,通过群发邮件的方式为一万名捐赠人发送求助信息,共收到来自42人的15910元善款。尽管筹款总量不大,但成本较低,样本量大,并且平均每人捐赠379元,说明大数据筹款有巨大潜力。通过大数据,慢慢积累起自己的捐赠人,和他们之间保持密切的沟通,将是我们要长期做好的事情。

2014年11月,中华儿慈会与Roundabout China众爱慈善商店合作成立众爱专项基金,通过运营慈善义卖店的形式募集善款,推进物尽其用的环保理念,收集城市居民家中留之无用、弃之可惜的各类闲置物品,补助弱势群体的生活需求。众爱慈善商店位于北京顺义后沙峪附近,所有义卖品均是爱心人士捐赠的二手物品,并以非常低廉的价格卖给公众,所有收入用于救助困境儿童。

除此以外,中华儿慈会还通过社区义卖、慈善拍卖、捐款箱、公益活动等多种方式,走到公众中间去,增强他们对儿慈会的了解,让更多的人参与到公益中来。

服务全透明

儿慈会从成立的第一天起,一直高度关注公益慈善工作的透明。实时公布公众的捐款情况,每一笔善款都可以在官网上查询;2012年官网全线改版后,每月项目支出都在官网上公示,2014年,又将项目月度支出、善款发放公示等栏目调整到网站首页,方便访客查询。同时,儿慈会积极通过官网、微博、微信及其他媒体,对项目和专项基金的救助进展进行及时公示。

正是不断坚持严谨的公开透明,中华儿慈会在《福布斯》公布的以“透明”为标准的2012-2014年“中国慈善基金会榜”中,分别名列全国公募基金会第二、第二与第五。同时,在由中民慈善捐助信息中心发布的《中国慈善透明报告》中,中华儿慈会连续两年获评“中国公益慈善组织信息披露卓越组织”称号。

在为捐赠人服务方面,方便快捷的支付方式也是重中之重。中华儿慈会希望不仅为捐款人开通各种各样的捐赠方式,也希望将捐赠过程简化,方便参与。同时,在捐赠人反馈方面,也力求寻找一种优化的方式,既能全面反映项目执行情况,又能提升阅读体验。